2025年10月23日,文学与传媒学院实践周活动如火如荼地进行。2023级汉语言文学和汉语国际教育专业学生在这一天迎来了充实而富有深度的实践体验。上午,在校内进行分组讨论与心得汇报;下午,则走出校门,前往贵阳市乐湾国际小学,沉浸式观摩高质量语文公开课与微讲座,开启了一场关于古典诗词教学的探索之旅。

上午八点半,教室里气氛热烈。各班同学以小组为单位,围绕实践周前几日的所学、所感、所悟进行了深入的交流与探讨。大家各抒己见,思维的火花在不断碰撞中绽放。在随后的汇报环节中,各小组代表依次上台,条理清晰地阐述了本组的讨论成果与实践反思。这不仅是对前期学习的总结,更是一次宝贵的思维梳理与表达能力锻炼,充分展现了各班同学勤于思考、善于总结的青春风采。

同学们积极讨论

下午的活动将全天的学习推向了高潮。学生前往贵阳市乐湾国际小学,先后聆听了两节精彩的公开课和一场微讲座。

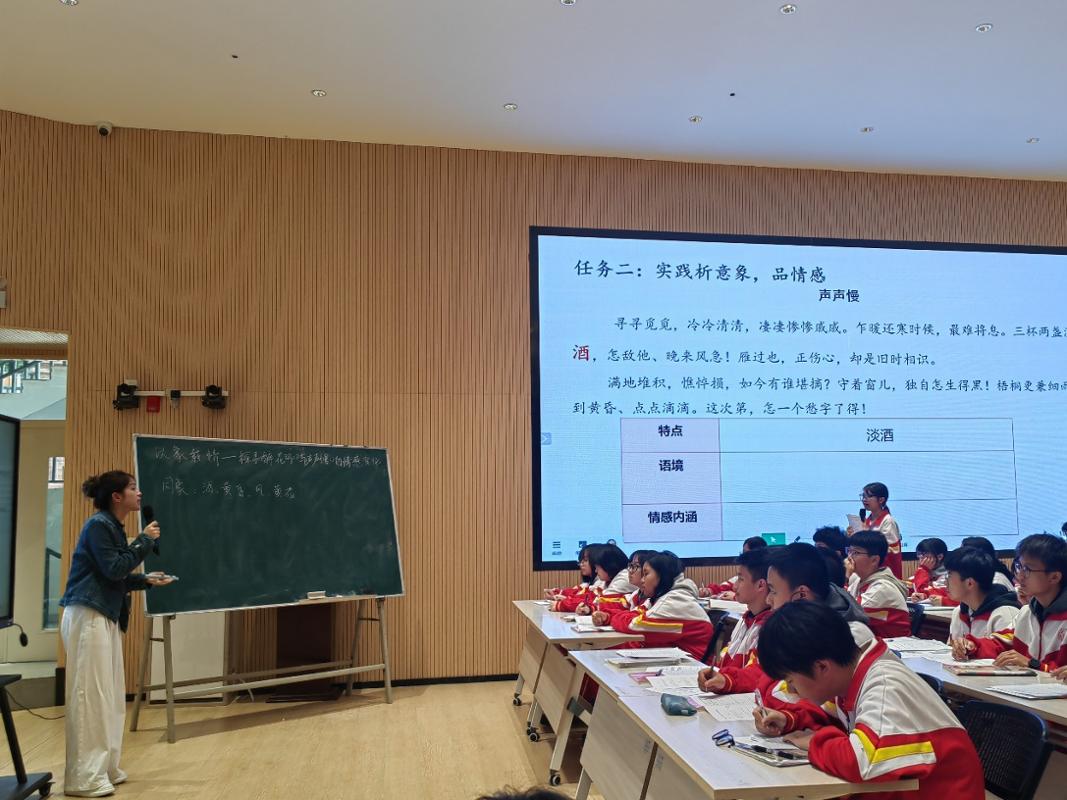

罗静老师的课堂,以《怎一个“愁”字了得》为题,引领我们穿越回宋代,与李清照对话。罗老师通过“酒”“雁”“黄花”“梧桐细雨”等典型意象的精妙解读,层层剥笋般地揭示了《声声慢》中那份浓得化不开的哀愁与孤寂,让在场学子深刻体会到“一切景语皆情语”的真谛。

罗静老师课堂

杨露老师的课堂,《以象载情——探寻<醉花阴>和<声声慢>的情感变化》,则为同学们提供了一个比较阅读的崭新视角。杨老师引导我们对比两首词中相同意象的不同运用,清晰地勾勒出李清照从闲愁、相思之愁到沉痛、绝望之愁的情感变化轨迹,令人耳目一新。

杨露老师课堂

随后,微讲座《以象蕴情,诗心可鉴》对整个下午的学习进行了理论升华。讲座系统阐述了“意象”在中国古典诗词中的核心地位与教学方法,强调了通过解读意象来培养学生审美感知与文学鉴赏能力的重要性,为未来可能从事教育工作的文传学子提供了宝贵的理论指导和实践范例。

此次实践周之行,是一次从理论到实践的完美跨越。上午的内部讨论夯实学生思想根基,下午的校外观摩则开阔学生教育视野。参加活动的学生纷纷表示,不仅对李清照的词作有了更深刻的理解,更切身感受到了优秀语文课堂的魅力和一名语文教师的责任,相信这份宝贵的经历必将化为滋养未来学习与成长的养分,激励文传学子在求知的道路上不断前行。

图:杨雪

文:何婕

一审:银兴贵 二审:杨波 三审:陈亦桥

微信公众号

微信公众号